The Master è un film che parla. Parla e incanta, lasciando che sia il brillante intreccio creato da dialoghi e sguardi a costruire quella che è una stupenda opera che parla di relazioni, di rapporti. Certo, sì, ero in sala, lo so che parla di un culto, di come attorno a una figura carismatica si possa costituire una setta, di come una moltitudine di persone possa essere tenuta assieme da un collante fornito da un’unica persona e di quanto, spesso, non sia l’idea ad attrarre, ma l’uomo. Per quanto mi riguarda, a un certo punto del film – più o meno quando Lancaster Dodd inizia a elucubrare e a inventare, con una creatività invidiabile, nozioni che corrono lungo un filo logico che solo lui è in grado di seguire – non importava cosa lui dicesse, ma il modo in cui lo diceva. La mia mente scientifica e razionale per un attimo si è disconnessa – mi si sarà disinibita la corteccia prefrontale – e ho pensato che quello era l’uomo più ipnotico che avessi mai visto in azione. Probabilmente un qualche effetto sul mio pensiero è anche imputabile il fatto che io abbia un terribile “bias” per cui qualunque cosa Philip Seymour Hoffman faccia mi sembra dotata di una rugiada luccicante di divino fascino, lo ammetto. Ma fin dal suo ingresso in scena i dialoghi iniziano ad assumere un magnetismo inchiodante ed è spontaneo sedersi dritti sulla poltrona del cinema e ascoltare con attenzione. Ma andiamo con ordine.

Freddy Quell (un bravissimo Joaquin Phoenix) è un marinaio che, dopo la II Guerra Mondiale, mostra tutti i sintomi di un PTSD che si accompagna a un’acuta fissazione per tutto ciò che è sessuale. Freddie si approccia alla vita consumandola e stancandosi in fretta, la affronta di petto e con estrema sincerità, proprio come si pone di fronte ai suoi interlocutori, allo spettatore e alla donna di sabbia che si costruisce all’inizio del film. Fin dalle prime scene sentiamo una voce che dichiara che la guerra è finita, mentre Freddie beve il liquido che fa gocciolare da uno dei motori con un’espressione seria e riflessiva, così rassegnata da aver fatto risuonare dentro di me un intenso dolore. «La guerra è finita», una frase così positiva contraddetta dall’espressione del protagonista: per lui la guerra è destinata a continuare.

Il personaggio di Freddie è controverso nel suo essere fragile e, allo stesso tempo, gigantesco: durante il colloquio con lo psicologo della marina che gli sottopone il test di Rorschach, nel quale, serissimo, non vede che genitali, lo vediamo attraverso un primissimo piano, per cui la sua testa occupa l’intera inquadratura, a differenza del suo interlocutore, perfettamente inquadrato e proporzionato. Cosa che Freddie non è assolutamente. Non è inquadrato, non si adatta alla società, al contesto, che sembra troppo piccolo per poterlo contenere (la scena in cui corre per l’immenso campo arato è emblematica), esplosivo al punto da essere patologico e, allo stesso tempo, magnifico e onesto oltre ogni limite. Questa grandezza è evidente in una delle inquadrature, a mio parere, più belle del film, quando è sdraiato sull’albero della nave e tutti gli altri marinai, al di sotto, appaiono piccoli e insignificanti: è come un tormentato Gulliver.

Dopo i primi, rumorosi passi compiuti nel mondo postbellico, l’autodistruttivo Freddie finisce per rovinare l’alone di normalità -precaria oltre ogni limite – che era riuscito a crearsi lavorando come fotografo in un centro commerciale e, dopo una nottata travagliata, si risveglia su una nave. Ancora una nave, probabilmente l’unico luogo in cui sa come comportarsi, muoversi, relazionarsi. Una nave il cui capitano è anche il capitano di una scuola di pensiero tanto incomprensibile quanto attrattiva. Il personaggio che ci troviamo di fronte è fermo, deciso, parla come immagino avrebbe parlato Hemingway: frasi brevi, vere, schiette, con una voce profonda e sincera. Ed è nell’ambito della loro prima, vera conversazione che entrambi sono raffigurati tramite un primissimo piano, come se avessero la stessa statura. Il personaggio simil-psicotico, l’outsider, l’uomo ai margini della società è allo stesso livello del carismatico comandante della nave e della Causa. Un dialogo che toglie il respiro, che mi ha fatta aggrappare ai braccioli della poltrona del cinema, in cui un’anima veniva messa a nudo in tutta la sua fragilità di fronte a un estraneo che, paradossalmente, lo trattava con dignità e rispetto.

La Causa è una scienza, una filosofia secondo le parole del suo creatore, il quale parla di vite precedenti risalenti a trilioni di anni fa – un tempo di gran lunga superiore a quello che gli scienziati ritengono sia l’età della Terra – con naturalezza e sicurezza, come se non fosse possibile ammettere un pensiero alternativo, il che entra in totale contraddizione con ciò che lui chiede alla scienza ufficiale di fare: ammettere la possibilità che lui abbia ragione e che loro non ci siano ancora arrivati. Questa è il primo paradosso di fronte a cui siamo posti, un modo di ragionare tipico delle ideologie e delle personalità autoritarie: sono perseguitato perché io sono nel giusto e gli altri non sono pronti ad ammetterlo, o sono invidiosi, o vogliono ostacolarmi. Non esiste che io stia sbagliando. Questo pensiero si estrinseca soprattutto nella sequenza a casa della signora Mildred Drummond, in cui uno scettico pone delle domande sulla pratica che Dodd ha appena eseguito e viene messo a tacere da una serie di risposte che suonano più come leggi e postulati inconfutabili, fino al punto in cui Dodd, arrossato e irritato per essere stato messo in dubbio, pone fine alla conversazione con un sonoro «pig fuck!» che non ammette repliche.

Nel corso della storia il rapporto tra i due protagonisti diviene intenso, inestricabile e, nonostante la falsità del personaggio di Dodd quando tiene banco parlando della sua filosofia, sincera. L’amore che Freddie nutre per lui è autentico ed esplosivo, come dimostra l’impulso – agito – di attaccare fisicamente chiunque si metta contro Dodd. I numerosi acting-out del protagonista colpiscono per l’estrema violenza alla quale riesce ad arrivare, soprattutto verso sé stesso che si estrinseca nel momento in cui la polizia si presenta in una casa in cui i membri della Causa sono ospiti – la padrona di casa è Laura Dern – con un mandato di arresto per Lancaster Dodd, il quale, dopo aver opposto una certa resistenza verbale, si lascia arrestare. Freddie, non accettando ciò che sta accadendo, come un cavallo impazzito, attacca gli agenti che faticano a trascinarlo via. Una volta in prigione, accanto alla cella del “Maestro”, Freddie è talmente pieno di rabbia da sfogarsi con una serie di condotte auto lesive: è l’unico modo in cui riesce a calmarsi, l’unico modo in cui può stare dentro a una situazione dolorosa. Rompere la tazza del gabinetto a calci, sbattere la testa contro il letto sono l’unica speranza di ritrovare un contatto con sé stesso, di avvertire il proprio corpo quando le emozioni sono così terribilmente forti da farlo sentire esploso.

Amy Adams, nei panni della moglie del leader, è una donna da incubo che piange di rabbia e che assume rigidamente la dottrina della Causa, addirittura più di quanto non faccia il marito. Anche lei è parte dell’inquietante paradosso secondo il quale gli altri si possono sbagliare, ma loro di certo no. Devo ammettere che, durante il corso della storia, ho maturato una certa antipatia nei confronti del personaggio – ma immagino che l’effetto fosse voluto -, a partire dalla necessità di legittimarsi, impossibile «unless we attack!» dopo il confronto con lo scettico a casa della ricca signora Drummond fino al punto da sostenere che, dato che non riuscivano a far smettere Freddie con i suoi comportamenti disfunzionali, forse lui non poteva essere aiutato. Se non ci riuscivano era solo colpa sua, forse era così malato da essere un caso disperato. Ma, di certo, non stava nel loro metodo l’errore. Mai e poi mai. Nonostante ciò, con il procedere della storia Dodd e Freddie si avvicinano, in una strana relazione di sudditanza psicologica che, però, vista da vicino non sembra più tale. Proprio nell’occasione in cui la moglie lancia quel gelido «perhaps he’s past help», lui guarda la tavola a cui sono seduti i suoi familiari più stretti e li ringrazia per la loro sincerità con un fare che, però, ci fa capire che farà esattamente quello che lui e solo lui deciderà di fare e Paul Thomas Anderson ce lo dice con una splendida inquadratura in cui Dodd guarda agli altri, ma sono inquadrati solo i bicchieri, come se loro non contassero nulla di più.

Il “Maestro” prende Freddie sotto la sua protezione, cerca di insegnargli come vivere, come affrontare i problemi, tenta di de-ipnotizzarlo dal torpore in cui tutti viviamo – secondo lui – e Freddie continua a ricambiare Dodd con un amore e un rispetto inquantificabili e, allo stesso tempo, è inafferrabile: proprio quando ci sembra che sia divenuto anche lui parte del tutto, una delle tante anime che appartengono alla causa – come quando completa la terribile applicazione 45! – ecco che sfugge, scivola via di fronte a ogni definizione possibile. È un traumatizzato? Uno psicotico? Una vittima?

L’unica costante, con Freddie, è l’inafferrabilità. La fuga. Di fronte a Doris, la ragazza che ama e che sa di aver perso già prima di averne avuta la conferma. Di fronte a Dodd e alla Causa, alla quale, proprio quando sembra aver superato un’importante prova, decide di non poter appartenere. Di fronte a un padrone, di qualunque tipo esso sia. Quella che lui vive, però, non è una libertà gioiosa, ma un dolore destrutturato che lo porta a vagare alla ricerca di un posto a cui non riuscirà mai ad appartenere. È l’esasperazione di quello che noi tutti viviamo: la ricerca spasmodica della nostra identità che, per alcuni, può essere in un posto in cui trovarsi a proprio agio, un luogo da chiamare casa, una persona con cui condividere i propri giorni, una causa a cui appartenere, da persone da dominare, o un padrone da servire.

Quello che impedisce a questa amicizia di continuare, però, non è tanto la natura disorganizzata e tormentata di Freddie che, in ogni caso, ovunque cerchi di trovare conforto non riesce a trovare ciò di cui ha davvero bisogno, quanto il fatto che il “Maestro” non sia riuscito a mettere al guinzaglio il drago di cui parlava all’inizio del film. La condizione per continuare restare in relazione è, quindi, abbracciare completamente e per sempre la sua causa. Freddie è il può devoto dei sostenitori di Dodd, ma non della Causa. Quello che accade con Lancaster Dodd, come con i leader delle sette, è che la persona che guida il movimento diviene inscindibile dal movimento stesso ed è proprio questo a precludere la possibilità di avere un rapporto vero con l’essere umano che sta dietro la Causa. E noi – lo dobbiamo, oltre che alla sceneggiatura e alla regia, che sono stratosferiche, alla meravigliosa recitazione di Philip Seymour Hoffman – l’essere umano riusciamo a vederlo.

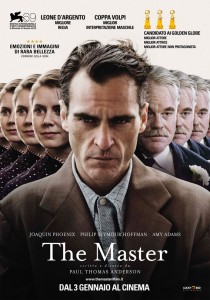

All’uscita dal cinema, con il freddo che mi scolpiva le guance e mi costringeva a ritrarre le mani nelle maniche del cappotto e una forte sensazione di disagio che mi è rimasta incollata allo stomaco, ci siamo girati verso la locandina e ci siamo chiesti: se il Maestro è Philip Seymour Hoffman, perché c’è in primo piano Joaquin Phoenix? Le teorie hanno iniziato a fioccare. Che sia perché è lui il vero protagonista, dato che è l’unico di cui sappiamo qualcosa in più rispetto agli altri è plausibile. Ma io credo che il suo potere stia proprio nell’essere l’unico a non riuscire a servire un padrone e, soprattutto, a non avere bisogno di essere il padrone di nessuno. Ed è proprio nella sua terribile fragilità che, secondo me, risiede l’estrema e dolorosa bellezza del personaggio di Freddie.